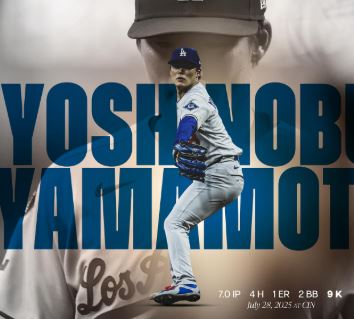

【完全分析】山本由伸:移籍1年目の適応戦略とデータで読む修正点

要点:環境の違い(ボール・マウンド・移動)、配球思想の変換、スプリットの使い方最適化、疲労/故障マネジメント、捕手/分析班との共同設計――この5本柱で“苦戦→復調”を実現。

序章:日本のエースが直面した“ギャップ”

ビッグディールで渡米=即成功、とは限りません。

MLBの投手は、環境・相手・文化の違いにより、NPB時代のルーティンや配球をそのまま移植できないことが多い。移籍1年目は「修正力の勝負」です。本稿は、一般化できる“適応の型”に落とし込み、読者が理解しやすいよう整理します。

環境差が生むズレ:ボール・マウンド・打者像

| 要素 | NPB | MLB | 適応の観点 |

|---|---|---|---|

| ボール(縫い目/滑り) | 比較的一定 | 縫い目が高めで乾燥で滑りやすい球場も | リリース角・回転軸の微調整が必須 |

| マウンド | 柔らかめ/低め | 硬い/高い傾向 | ステップ長・踏み出し角の見直し |

| 打者像 | ミート/コース対応型 | ゾーン決め打ち+長打狙い | 高低配球と球種見せ方の再設計 |

| 日程/移動 | 相対的に短距離 | 長距離+時差 | 疲労可視化と回復戦略の標準装備 |

特にスプリットと高め真っ直ぐの見え方は、空気・縫い目・乾燥で「別物」になりがち。序盤の高め浮きや抜けはこのギャップが原因のことが多いです。

データで見る強みと課題(定量視点)

- 強み:スプリットの空振り/ゴロ誘導、ゾーン内での被打球質の低さ、四球の少なさ。

- 課題:立ち上がりの失点確率、高め球の抜け、カウント不利時の被長打リスク。

ここで重要なのは、「何を変えれば、どの指標が改善するか」の因果設計。以下の3点を軸に最適化すると、短期間で“効く”改善が得られます。

適応戦略:3つの修正ポイント

① スプリット:回転軸と速度帯の最適化

落差だけを追うと見切られやすい。

「見た目は真っ直ぐ→最後に消える」を狙い、回転軸を微調整。球速帯を直球−5〜8km/h付近へチューニングして見分けを難化させ、凡打率を高める。

② 配球の“日本式→MLB式”変換

読み合いが高度なMLBでは、初球の意外性と高低の落差が効きます。

カウント先行時は高め見せ球→低めスプリット、カウント不利時は見逃し取りやすいバックドア系で逆転を狙う、など「順序」設計を徹底。

③ 肩・股関節の使い方と球数設計

マウンド高/硬の違いで肩に負荷が乗りやすい。

股関節リード→遅れて肩が開く連動を確認し、序盤は球数90前後を上限に調整。疲労の見える化(自覚症状・球速/回転/リリース点の微変化)をモニターし、“次に残す”降板判断を共有。

試合ごとの修正ワークフロー

- 事前:対戦打者のゾーン別スイング/長打期待値をマップ化。

- 序盤1〜2回:ストライク先行+低リスク球種でリズム作り。高めは“見せ”まで。

- 中盤3〜5回:結果を踏まえ配球順序を切替。初球スプリット封印→2球目に置く…など相手の裏を取る。

- 終盤:疲労指標(球威/回転/腕の遅れ)を見て早めの継投or完投ラインを判断。

- 試合後:トラッキング(回転軸・傾き・伸び)を30分でレビュー→翌練習に即反映。

2年目に向けた課題と展望

- 課題1:立ち上がり対策(初回は高低の落差で“弱点ゾーン”を踏ませない)

- 課題2:長距離遠征/時差下の回復パターン最適化(睡眠・栄養・可動域ケアの定着)

- 課題3:捕手とのサイン/速度感の統一(英語短縮コールなど)

これらが噛み合えば、防御率2点台前半×先発イニング増の再現性が高まります。

よくある質問(FAQ)

- Q. スプリットは投げすぎると見切られませんか?

- A. 球数そのものより「直球との見分けにくさ(回転軸/球速帯)」が鍵。高め直球の“見せ方”とセットで運用を。

- Q. MLBのボール差はどのくらい影響しますか?

- A. リリース角や回転軸が数度ズレるだけで見え方が激変。特に乾燥球場は滑りやすく、指先の調整が重要です。

- Q. 立ち上がりの失点を抑える簡易策は?

- A. 初回は「ゾーン勝負>細かい出し入れ」。カウント先行でゲームを支配し、変化球は2球目以降で深く使う。

山本由伸:移籍1年目の適応戦略とデータで読む修正点のまとめ

山本由伸:移籍1年目の適応戦略とデータで読む修正点について記載しました。

新しい情報が入り次第追記させていただきます。

コメント